Als Reaktion auf das Risiko einer Energiemangellage und zur Stärkung der Energieversorgung im Winter hat der Bundesrat 2023 die Winterreserve- verordnung in Kraft gesetzt. Diese regelt den Einsatz der Wasserkraftreserve und einer ergänzenden Reserve bestehend aus Reservekraftwerken, gepoolten Notstromgruppen und Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen.

Die Penta-Länder wollen die Entwicklung einer nachhaltigen Energiezukunft vorantreiben, informiert das UVEK. Bundesrat Albert Rösti hat in Brüssel gemeinsam mit den Ministerinnen der im Pentalateralen Energieforum vertretenen Länder eine entsprechende Erklärung verabschiedet. Sie beinhaltet die gemeinsame Vision, ihr Stromsystem bis 2035 zu dekarbonisieren.

Falls es im Winter zu einer Mangellage kommt, können Grossverbraucher mit Standorten in verschiedenen Verteilnetzen in der Schweiz (Multisite-Kunden) die ihnen zugeteilten Kontingente eigenverantwortlich summieren und verteilnetzübergreifend verwenden. Dafür müssen sie sich vorgängig beim VSE registrieren. Jetzt kann die Registrierung vorgenommen werden.

Der Umbau der Schweizer Energieversorgung schreitet voran, informierte der Bundesrat. Das zeige der fünfte Monitoringbericht. Es brauche jedoch weitere Anstrengungen, um die Inlandproduktions- und Verbrauchsziele zu erreichen. Mit dem Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien sollen per 1.1.2025 teilweise höhere verbindliche Produktions- und Verbrauchszielwerte in Kraft treten.

Der Bund hat mit EWZ, Primeo Energie, VGT, BKW und CKW Verträge unterzeichnet. Die Unternehmen werden im Auftrag des Bundes als Pooler das nationale, virtuelle Reservekraftwerk aus Notstromgruppen, das derzeit über rund 135 Megawatt Leistung verfügt, weiter ausbauen. Besitzerinnen und Besitzer von Notstromgruppen, die ihre Anlagen freiwillig gegen eine Entschädigung zur Verfügung stellen möchten, können sich bei den Poolern anmelden.

Der Bundesrat hat die Botschaft zum Bundesgesetz über die Aufsicht und Transparenz in den Energiegrosshandelsmärkten verabschiedet. Das neue Gesetz verpflichtet die Marktteilnehmer, der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) Angaben über ihre Transaktionen und Handelsaufträge zu übermitteln. Zudem enthält es ein Verbot von Insiderhandel und Marktmanipulation.

Die permanente CO2-Speicherung ist gemäss dem Bericht des Bundesrats zum Ausbau von Negativemissionstechnologien klimapolitisch unumgänglich, um die internationalen und nationalen Klimaziele zu erreichen. Dabei muss die Schweiz auch auf ausländische Speicher zurückgreifen können, um langfristig Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen. Eine Möglichkeit bietet die Speicherung von CO2 im Meeresboden.

Der Bundesrat hat eine Aussprache über weitere Massnahmen zur Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für den Um- und Ausbau der Stromnetze geführt. Er hat das Departement für Umwelt, Verkehr und Kommunikation (UVEK) beauftragt, diese Massnahmen vertieft zu prüfen und ihm bis Ende März 2024 eine Vernehmlassungsvorlage mit den nötigen gesetzlichen Anpassungen auf Gesetzesstufe vorzulegen.

Der Bundesrat hat den Postulatsbericht «Wasserstoff. Auslegeordnung und Handlungsoptionen für die Schweiz» verabschiedet. Der Bericht zeigt auf, welche Rolle Wasserstoff im künftigen Energiesystem der Schweiz spielen kann. Weiter wird den Fragen nach Herkunft, Transport und Rahmenbedingungen für den Markthochlauf nachgegangen. Der Bericht liefert damit die Grundlage für eine nationale Wasserstoffstrategie.

Der Präsident der IGEB begrüsste die zahlreich erschienenen Gäste zur Fachtagung des Verbands. Damit die Schweiz ihr Netto-Null-Ziel bis im Jahr 2050 erreicht, braucht es neue Technologien. Helfen hierzu Wasserstoff und Methanol? Die Kreislaufwirtschaft ist zudem ein wichtiger Punkt. Ein multinationaler Konzern zeigte anhand eines Praxisbeispiels, wie sie Carbon Capture Use and Storage (CCUS) umsetzen und dabei Kohlenstoff speichern.

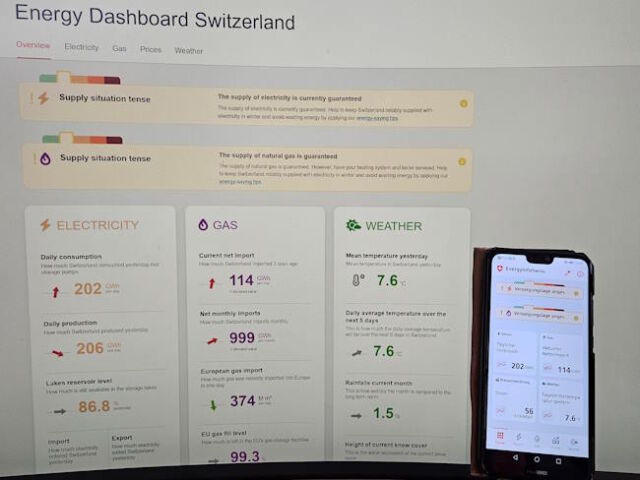

Das Energiedashboard des Bundesamts für Energie (BFE) wurde erweitert und zeigt zusätzlich neben den bisherigen Daten zu Energieproduktion und -verbrauch in der Schweiz auch die Börsenstrompreise in Europa, die Heizgradtage pro Gemeinde und den Verlauf und die Herkunft der Gasimporte nach Europa. Mit der neuen App «EnergyInfoSwiss» sind diese Daten jederzeit auch mobil noch einfacher verfügbar.

Sven Erne, Vorstandsmitglied der IGEB, hat für das Magazin der Energie-Agentur der Wirtschaft «Fokus» einen Artikel über volatile Energiemärkte verfasst. Er schreibt darin, dass das Risikomanagement in der Energiebeschaffung bei vielen Unternehmen zur zentralen Bedeutung wurde. Die Ungewissheit über die künftigen Energiepreise seien für die Unternehmen stark herausfordernd.